【歷史】歐系文明的起源

2020-09-02 14:14:00

原文网址:https://blog.udn.com/MengyuanWang/150052301

2013年一個德國的團隊公佈了Neanderthal的全基因解碼,這不但是古人類學的重大突破,同樣的基因分析技術也可以被應用在上古史的研究上。以往基於器材(即石器和陶器)以及語言的間接推論,有很大的不確定性;基因分析卻能精確地描述不同智人族群的流動、擴散和融合。很快地,學術界獲得了對全新世(Holocene Epoch)人類發展文明過程的全面瞭解。這些精彩的細節,卻還沒有廣為人知,我在這裏做個簡單的介紹。

原本我想要把社會發展和血緣傳播分成兩篇文章來討論,但是這兩者之間有些交互作用,考慮之後,覺得還是合為一文必須易懂。不過如此一來,受篇幅所限,取材必須更爲精簡;尤其是比兩河流域稍晚出現的另外三個上古文明(亦即尼羅河文明、印度河文明和黃河/長江文明),本文會完全忽略。請有興趣的讀者,自行深入搜索更多的細節。

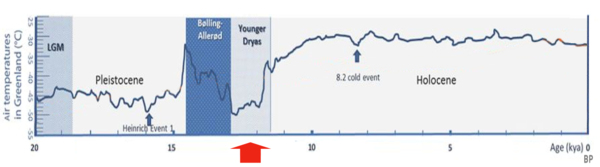

人類文明的起點,是末次冰期(Last Glacial Period)的結束;這發生在12670 BCE,短短兩百年内,全球氣溫上升了13°C,但並沒有穩定下來,上下跳動了2000年(這段時間叫做Bolling-Allerod)之後,北半球又回落到冰河期的氣候,再過了1000年的冰凍期(叫做Younger Dryas,參見上圖,BP是Before Present的意思;YD的起因可能是北美洲的巨大冰蓋融化釋放大量淡水,阻斷了來自赤道的洋流),在9700 BCE終於進入溫暖而穩定的間冰期(過去兩千年的信史中,有過多次足以摧毀王朝的氣候變化,但是這些溫度波動和冰河期相比,微不足道,幾乎無法從上圖讀出)。這也就是全新世的開始。

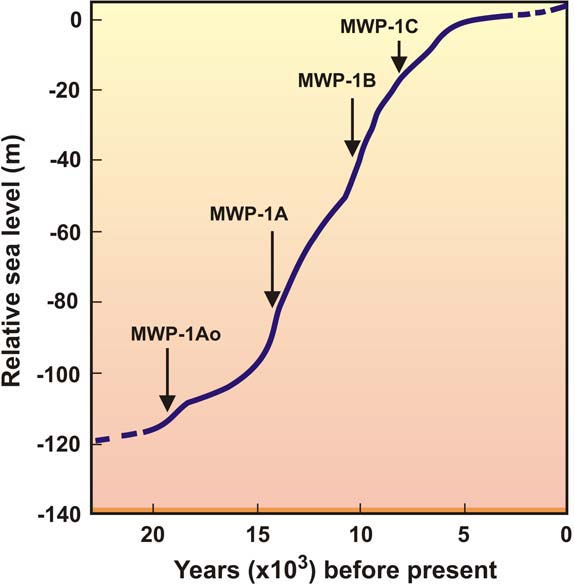

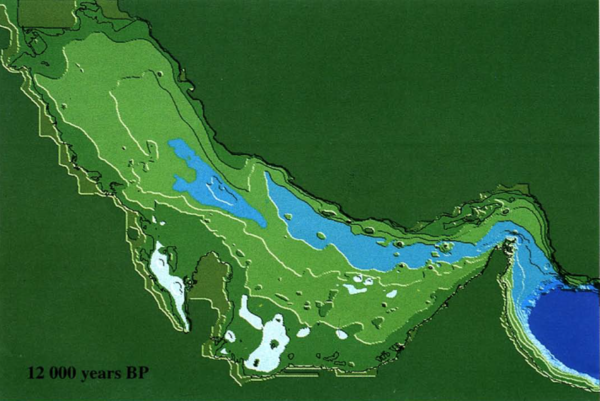

全新世的宜人氣候,給智人的生存環境帶來三個主要變化:1)隨著冰河的退縮,游獵族群追逐大型動物從熱帶向北遷移擴散;2)相對穩定的降雨和氣溫使得農業和畜牧業成爲可行的謀生選項;3)海平面持續上升(參見上圖),在此後的5000年期間,不斷淹沒海岸綫上的低窪地帶。這裏最重要的是位於Tigris–Euphrates出海口的波斯灣:海水從原本的Gulf of Oman之外(參見下圖),前進淹沒了1300公里的河谷(其後至今的6000多年,因河沙衝積擁塞,又退回250公里)。

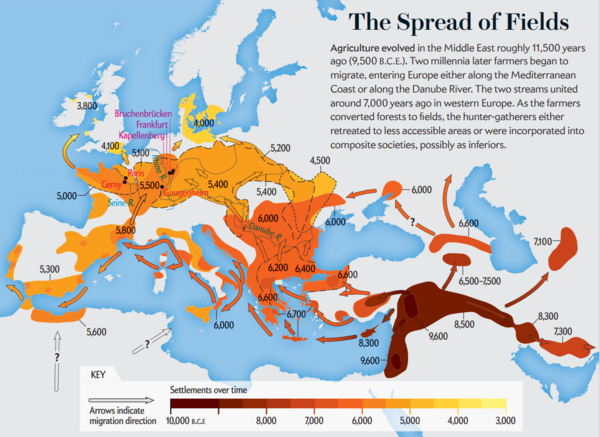

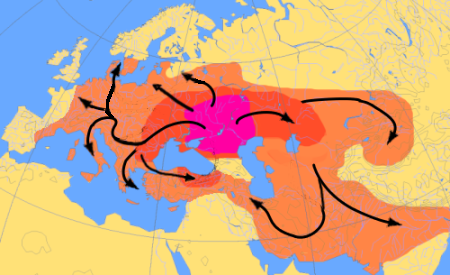

到了8300 BCE,農業已經從最早的敘利亞擴散到整個兩河流域,作物是原始的小麥和大麥,牛和羊也被馴化成爲家畜。這時的社會結構只能算是村落,平均一村約有十戶,沿河耕作。年輕一代長成之後,有一個可以留下來,燒掉舊房子,在原地重建,其他的兄弟則必須離開,尋找合適的水邊地點建立新的村落。到6600 BCE,人口壓力迫使移民渡海進入歐洲,然後分爲南北兩路:南路沿地中海向西,北路則循多瑙河而上,5400 BCE他們在萊茵河流域會師,這時他們的喪葬習俗和製陶技術已經有所差異(參見下圖)。在這個過程中,因爲歐洲降雨和氣溫條件遠較中東優越,他們可以離開河畔,逐步侵占游獵部族的生存空間,把後者向西向北擠壓。雖然偶然有共存的例子,但這不是單純的商業交易,就是很少數游獵部族成員成爲村落裏的下層階級,並沒有出現大規模的血緣融合。

同樣在5400 BCE,兩河流域的灌溉技術發展和人口成長促成了人類史上已知的第一個城市,亦即位於當時Euphrates三角洲的Eridu(參見下圖;請注意,如同黃河一樣,Euphrates也經常因積沙而改道,這張圖對應著大約3000 BCE,在5400 BCE時,Eridu才是出海口)。雖然説是“城市”,這裏用的是考古學定義,亦即人口超過150,所以不再可能人人互相認識,必須建立日常規矩和階級差異來維持秩序。事實上Eridu的人口在它存在的2000年歷史中,最多只達到4000左右,社會結構是以神廟裏的祭司為核心。隨後其他的村落也很快也發展為城市;它們之間的距離很近,爬上神廟就可以望見彼此。Toynbee認爲兩河流域下游的資源匱乏,河床之外就是沙漠,環境既非優越、也不是完全無法剋服,剛好迫使居民建立效率更高的大型社會組織(尤其是爲了灌溉),是人類文明在此起源的主因(我認爲還有其他的因素,參見下文)。

到了4000 BCE左右,Eridu的地位已經被後起之秀取代,這個新的霸主是Euphrates河上游60多公里的Uruk,其後的900年史稱Uruk Period。因爲文字還沒有發明,歷史細節非常模糊,只能從廢墟估計Uruk的規模成長到超過Eridu的十倍,而且陶器從奢侈品轉化為批量生產的消費品。如同Eridu,Uruk也是政治和宗教的中心, 3200-3100 BCE似乎是它的全盛時期,也是文字首次出現的時段。考古學家發現了5000多個泥刻板(Cuneiform Tablets),很不幸的,都是從垃圾掩埋場裏發掘出來的,所以年代先後無法完全確定,只知道都早於3100 BCE。

其後八百年,Sumerian城邦此起彼落,做貿易的海港Ur、宗教中心Nippur、軍事强權Lagash等等都曾各領風騷。到了24世紀BCE,Sargon the Great從Kish起兵,征服所有的Sumerian城邦,建立了人類史上第一個帝國,史稱Akkadian Empire。歷史學裏的“帝國”這個詞匯,固然必須尊重古時統治者的選擇,若是他們硬要往自己臉上貼金,自稱爲“Empire”,後世只能照著用,例如Holy Roman Empire;但如果是歷史學家主動放的標簽,就專指包含多個有著不同主要民族/宗教/語言的地域或省份,卻又能維持中央集權(通常依靠軍事手段)的政體。

Sargon的帝國,開創了中央集權的先例,但是“包含不同主要民族”這個條件是怎麽回事呢? Sumer的地盤是整個兩河流域下游的衝積平原,大約有400公里長。但其實這裏又分兩個民族共存,講Sumerian語言的正牌Sumerians在南半,北半的城邦則說的是Akkadian;前者是一個所謂的Language Isolate,亦即沒有任何親屬的孤兒語言,而後者卻是Semite(閃族,源自Levant)語言的一支。

目前未解的考古問題之一,就是Sumerian民族不像是原住民,那麽他們來自何方?我個人偏愛洪水理論,也就是他們原本住在波斯灣裏,因爲海平面上升(5000年1300公里,平均每年260公尺的海岸綫倒退)而避難到後來的地盤;這個假説有三個優點:1)解釋了爲什麽Sumerian沒有親屬語言;2)解釋了爲什麽Sumerian傳統文化中,洪水傳説佔了重要地位(幾乎所有後世的中東民族,包括猶太人在内,都繼承了這個洪水傳説;不過海平面上升同時影響了黑海,所以也可能若干閃族部落在那裏得到大洪水故事的靈感);3)解釋了爲什麽Sumer是全世界最早因爲人口壓力問題而城市化的文明。

不論如何,Sargon的子孫繼承遺志,向北征服了整個兩河流域,軍隊遠達地中海岸。雖然後來Sumer曾經一度死灰復燃,重建所謂的Neo-Sumerian Empire,到2000 BCE,在反復被蠻族蹂躪之後,Sumer終於徹底淹沒在歷史洪流之中。此後的第二Millennium BCE是青銅器帝國的時代了。

有歷史學家認爲,Sumer的衰亡受環境因素影響很大,尤其是兩河起源自北方的Taurus山脈,那裏所含鹽分不低,Sumerian在沙漠中靠灌溉來進行農耕,日照揮發强烈,幾千年下來土地鹽化越來越嚴重。這裏的證據包括Sumerian越到晚期越偏重畝產量較低的大麥(大麥比小麥耐鹽好幾倍),但是仍然饑荒不斷;此外在現今伊拉克河邊沙漠中,還可以在地表看到白色的鹽層。

Sargon建立帝國,固然是歷史上的重要一頁,但我覺得真正驚人的是,在同一個時段,另一個更大規模的軍事征服也在進行之中。

本文稍早有關中東農耕人口向歐洲擴張的示意圖裏面,包括了第七Millennium BCE跨越Caucasus山脈(在黑海和裏海之間)向北的一條次要路綫。到了第三Millennium BCE,他們早已消失無蹤。這時居住在南俄大草原上的,是一群被學者稱爲Yamnaya Culture的游牧民族。他們身材高大,面部輪廓深邃,膚色較淺。在第三Millennium BCE中期,這群游牧部族已經纍積了三個絕對優勢,足以推動一場空前絕後的征服過程。

Yamnaya文化的第一個優勢,是馴化了馬。原本考古學家以爲早1000年的中亞Botai Culture最早馴化馬匹,但是2018年的新基因研究結果(參見https://www.nationalgeographic.com/news/2018/05/horse-domestication-dna-indo-european-science/)發現Botai和Yamnaya的家馬血緣相差很遠,只可能來自兩個獨立的馴化過程。而且所有現代馬匹,都是後者的後裔;Botai文化是一條死巷子。

有了馬匹不久,Yamnaya人又改進了輪子:從圓形的木板,進化出輻條來。他們建造大型的拖車,可以把帳篷和家當全都搭載上去,由牛馬來拉運,從而大幅提高了移居速度。歐亞大陸北方草原(Steppe)上的游牧民族,向來都有最先進的複合反曲弓(Composite Recurve Bow);Yamnaya人製造出雙輪戰車(Chariot),賦予弓箭手前所未有的機動力和戰鬥力。

但是Yamnaya對外征服可能還有另一個助力,也就是是鼠疫。鼠疫在他們居住地區流傳已久,Yamnaya人獲得了若干抵抗力。對他們墓葬的DNA分析,經常發現伴隨的Yersinia pestis(鼠疫桿菌)。Yersinia pestis似乎在2000 BCE左右發生重大突變,傳播力/致死率急劇升高。後世西班牙人進入南美洲後,印第安人因傳染病死亡而損失的人口比例在某些地區高達98%。Yamnaya戰士所携帶的鼠疫有類似的效應,是很合理的推測。

其後的1000多年,Yamnaya人向東擴張到新疆,向東南侵入伊朗和印度,向西則征服了土耳其和整個歐洲大陸(參見上圖)。大家所熟悉的許多古文化所用的語言,包括梵文、伊朗語、Hittite文、希臘文、拉丁文、Celtic、Proto-Germanic、Proto Slavic,都是Yamnaya語言的演化後代。這整個龐大的語族,叫做Indo-European,所以Yamnaya語就是Proto Indo-European。而Yamnaya人,也有另一個名字,大家可能聽過,亦即雅利安人(Aryan)。

近年所做的基因分析,發現歐洲人的雅利安血統越往西越低:斯拉夫人有50%,日耳曼人(含英國人和北歐人)有40%(所以其實Hitler想要奴化的對象,比他自己更加血統純正),但是法國人和西班牙人就只有20%左右了。另一個發現,是這些雅利安基因主要來自父系,換句話説,原住民的男性很少存活。再加上語言一般是征服者强加給被征服者,所以雅利安人擴張的過程應該含有很强的暴力成分。

雅利安人主導的歐洲,依托希臘為主要窗口,逐步從閃族引進先進的文化和技術,尤其是文字和冶金。進入鐵器時代之後,歐洲取代了中東,成爲西方文明的核心。2000多年後的航海殖民和工業革命,更賦予他們世界舞臺上的支配性地位。這段歷史所遺留下來的種族偏見和文化自戀,至今仍然是影響人類社會的重要因素。精確瞭解歐洲文明發源的過程,有助於進一步客觀地檢討中外文化體制的差別和對比;我希望這篇文章對讀者有所啓發。

【後註一】有讀者用悄悄話問了個問題,我覺得可以供大家參考,複印於下:

問:“王博士您好,很高兴看到您写出了第一篇欧洲史前人类的科普文章,也让我搞清楚了之前的误会,Yamnaya人不是代表R1b的农业人群,而是R1a对应的人群。似乎现在的信息看来R1b是农业得天下,而R1a是以游牧得到了欧洲的半壁江山。关于您文章中我有一些觉得认知不同的地方,当然我不一定是对的啊,在此讨论一下。个人认为R1a人群只能算是欧洲文明的半壁江山,西欧的英法西班牙葡萄牙都是R1b压倒性的存在,意大利也是R1b远多于R1a人群(只是意大利R加起来只占一半勉强,所以不能说R1b压倒性存在)。欧洲大半的历史中其地位极其显著(今天的五眼也是这个人群中的一部分人所主导价值观的延续),所以用Yamnaya人群视为欧洲文明的最大源头个人感觉不太合适。但是放眼整个印欧大陆R1a确实是影响力极大的群体,他们支配或者一度支配了东欧印度波斯中亚以及蒙古草原。

Yamnaya人群是否可以准确对应雅利安人群现在在划分上有些分歧,因为东欧人的R1a和突厥人与印度人中的R1a是两个分支,一种观点也是我先前提到的认为突厥人和印度人还有波斯人中的R1a才代表雅利安人,一种就是您文章里提到的Yamnaya人等于雅利安人等于几乎所有R1a人群。这个人群的定义确实是复杂的事情啊。”

答:“我一般會避免把某一個古文化和特定單倍群聯係到一塊兒。以你討論的R1a和R1b爲例,前者出現在大約22000BP,後者則是18000BP,而它們流行的族群,一直到最近一兩千年才成爲農業民族定居下來。即使算入游牧階段,也只能上溯到5000BP左右,在那之前,他們是游獵部族。也就是5-15人的小家族追逐獵物而生,兄弟長大分家之後,很可能天南地北永不相見。等到新石器時代文化出現,這些單倍群已經有超過一萬年、500個世代的機會來摻和混合,所以像是Yamnaya人如果只有單純的一兩種單倍群,反而是不合理的。

目前的研究結果,是Yamnaya至少包含R1a和R1b的多種Subclade,尤其是R1a1a和R1b1a1a2。我認爲突厥的R1a不一定來自雅利安人。”

這個對話含有不少術語,我再解釋一遍:Y染色體所含基因很少,基本只管性別,所以一般人討論的民族血緣,主要由其他染色體決定。因爲Y和其他染色體的遺傳方式不一樣,所以一個部族可以是血統非常單一,但仍然含有多種單倍群(Haplogroup,指對Y染色體做基因分析後的分類);換句話説,上古部族和特定單倍群之間不一定能挂上等號,最簡單的例子就是R1a在黃種人和白種人之中都很普遍。

【後註二】2021年六月29日有一篇新論文出現在《Cell》上(參見《A 5,000-year-old hunter-gatherer already plagued by Yersinia pestis》),介紹剛在Latvia發現,至今已知最早死於鼠疫的人類病例,定代為不晚於3000BCE。這裏真正重要的新訊息,在於研究人員也對那個5000年前的Y.pestis樣本做了DNA解碼,發現它還很原始,沒有能力造成大流行,例如經由跳蚤傳播就還未演化出來。正文中所提的2000BCE前後的新突變,很可能就包括獲得跳蚤傳播路綫。

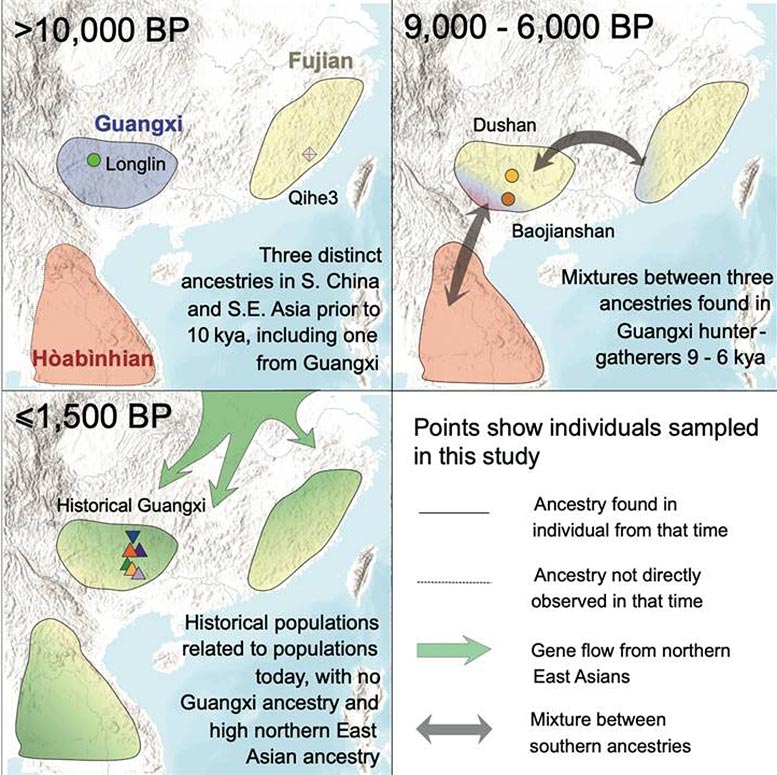

【後註三】2021年六月24日《Cell》上的另一篇論文(參見《Human population history at the crossroads of East and Southeast Asia since 11,000 years ago》),討論華南、西南和中南半島之間上古人口的遷移和替代,有興趣的讀者可以拿來和正文中的歐洲上古史做比較。

【後註四,2021/10/15】一年多前我寫這篇正文之後,仍然不斷有關於Yamnaya人的研究成果被發表,此外也有幾年前的論文我最近才讀到,在此總結補充幾點新發現:

(1)根據基因分析,Yamnaya起源自大約6000-6500BCE東歐游獵部族(EHG,Eastern Hunter Gatherers)和高加索山游獵部族(CHG,Caucasus Hunter Gatherers)的混血。從時間上的巧合來判斷,CHG很有可能是被正文中討論的中東農耕部族擴張進入高加索山區而驅趕進入南歐草原。

(2)Yamnaya的成年男性平均身高達到175cm以上,是新石器時代最高大健壯的人類部族;骨骼粗大,顴骨高聳,下巴極爲結實,下圖是對實際挖掘出的頭骨(可能是位酋長)根據法醫學面部重建技術而構建的相貌。

(3)Yamnaya是人類演化出Lactose Tolerance的最早起源點。飲用鮮乳提供了額外的蛋白質,對體型高大的基因有加成作用。

(4)Yamnaya人在3rd Millennium BCE向西入侵西歐之後,進行了比先前中東農耕部族更大規模的毀林運動,以獲得畜牧業所需的草地。因爲人類對農牧業的需求隨歷史演進而不斷提升,這些上古森林一旦被毀,基本無法恢復。

(5)Yamnaya人雖然比同時代的其他歐洲部族膚色淺,但與現代的日耳曼、斯拉夫或北歐民族相比,反而明顯地深;金髮和藍眼的基因也只佔很小比例(藍眼出現得特別早,新石器時代就在歐洲游獵部族散佈開來),絕大多數是黑髮褐眼。白皙膚色和金髮藍眼,都是在3000BCE之後,爲了適應高緯度地區的微弱日照,以獲取足夠的維生素D而新近普及的性徵。至於爲什麽只有在歐洲的人口才遭遇這類演化選擇壓力,而西伯利亞和北美的原住民沒有類似的現象,是因爲後者是半游獵半畜牧部族,飲食包括大量動物性油脂,内含足夠的維生素D,無須依靠自身皮膚組織在陽光下合成;歐洲因爲受北大西洋暖流影響,在很高緯度地區依舊可以農耕,所以Yamnaya/雅利安人在轉爲農業部族之後才演化出特別白皙的皮膚,這些影響Melanin的突變也順帶促進金髮藍眼基因的進一步散播。

【後註五,2021/10/20】《Nature》刊出最新的基因研究(參見《The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes》),確認所有現代的馬匹都源自Third Millennium BCE由Yamnaya人所做的馴化工作,並且給出早期繁衍擴散的過程。

【後註六,2023/03/13】剛剛注意到這篇《Science》的頭條論文(參見《Dual domestications and origin of traits in grapevine evolution》),澄清了人類馴化葡萄的歷史,是在11000BP分別於以色列和Georgia同步發生兩次。請注意,這個時間點大約對應著農業時代的正式開始(亦即穀物的馴化)。這是因爲半定居的新石器時代人類,很早就開始收集野生穀物,接著發明釀製啤酒,能想喝醉就喝醉(在此之前只能碰運氣找半腐爛的水果)才有了宗教,其後在開始種植穀物不久就很快也馴服葡萄以改進酒精飲料的品質,都是很合理的進程。

這項研究的一個特點,在於它是全球性的大規模合作,搜集了3500多個品種的葡萄樣本,卻是由雲南農業大學的陳瑋教授等人主導的,基因分析和超算能力也全由中方負責。以往中國研究員參與全球性研究計劃,當然司空見慣,但往往只做提供本地樣本(例如古生物學研究由中方挖化石,新冠早期提供病毒等等)的輔助工作,這次角色反轉過來,是值得大家欣慰的事。

【後註七,2023/03/18】兩天前上《龍行天下》節目(參見《王孟源講座:美國金融危機最後傷到誰?》),討論了【後註六】所介紹的那篇論文,沒有講完全部細節,在此補充幾點。首先,馴服小麥對啤酒的產能並不會有幫助,這是因爲小麥的Gluten蛋白質特別黏稠,可以簡單做成好吃的麵食,卻不太適合用來釀造飲料。啤酒至今還是主要用大麥為原料,13000年前的以色列Natufian Culture用的也是野生大麥。因此後來葡萄比大麥先被馴化,暗示著半定居的早期人類很可能也知道用野生葡萄來釀酒,而且相當普遍(考慮到距離以色列很遠的Georgia也同步馴化葡萄),只不過考古學家還沒有發現實證。

Natufian Culture的啤酒厰,位於以色列Haifa市附近Mount Carmel的Raqefet Cave,有興趣的讀者可以參考《Wikipedia》;特別注意考古學界已有共識,認爲他們生產啤酒是爲了用在“Ritual Feasting”,亦即宗教性儀式的餐宴。

有關Moses可能用過迷幻類草藥,參見《Biblical Entheogens: a Speculative Hypothesis》;論文作者Shanon教授似乎曾經服用那些植物,親身印證所產生的幻覺符合舊約聖經的描述,因爲他説“The hypothesis is corroborated by comparative experiential-phenomenological observations”。

Delphi Oracle源自地下滲出的迷幻毒氣(“an emission of light hydrocarbon gases”)則是確定性更高的結論,參見這篇發在《Nature》的論文《New evidence of the geological origins of the ancient Delphic oracle (Greece)》。

Canaanite宗教女主神Asherah祭壇長期批量使用大麻(Cannabis)是很新的研究結果,2020年才剛出版,參見《Cannabis and Frankincense at the Judahite Shrine of Arad》。

Yamnaya文化喜歡大麻(還有黃金;同時期的農業古文明一般偏愛銅、銀或隕石鐵作爲貴金屬,中國則用非金屬的玉石作爲寶器)是很重要的特點,相關論文不計其數,這裏只提供一篇標題有點驚悚的科普文章《Founders of Western civilisation were prehistoric dope dealers》《西方文明創始者是史前的大毒梟》。請注意文中還提及大麻的最早馴化,於東歐和日本獨立發生兩次,時間點估計在11500BP和10200BP之間,基本和葡萄同期或稍晚,明顯早於小米和大米,再次暗示了原始宗教對迷幻藥物的强烈需求。

【後註八,2023/04/28】剛剛在學習玉米的馴化歷史時,又一次見到新石器時代人類族群對酒精特別重視的案例,在此和大家分享。首先,玉米(Maize)是現代人類社會的頭號農作物,提供了總熱量的20%,非常重要。它和米麥類穀物不同,源自於中美洲,野生祖先叫做Teosinte,9000BP之後在墨西哥南部發生突變,從不可食用的硬種子轉變成富含澱粉的軟顆粒(參見《A single domestication for maize shown by multilocus microsatellite genotyping》),經當地原住民幾千年的選育,才成爲現在大家熟悉的樣子。

細心的讀者可能注意到前面那段敘事的奇異之處:小麥、大麥、小米、大米等等都是野生階段就可以食用,在Hunter-gatherer時代已經是人類飲食的一部分,農業馴化理所當然;但如果Teosinte原本沒有食用價值,偶然突變引發人類注意去進行人擇的可能性就極小,在野生條件的天擇下卻應該很快將其淘汰。當前學術界的主流理論,認爲Teosinte在突變前就是作物,但培育的目的不是種子而是甜莖,可以榨汁用來釀酒(參見《Sweet Beginnings:Stalk Sugar and the Domestication of Maize》;所以不只是大麥、葡萄和大麻,玉米也是因爲古人類的宗教信仰需要而被馴化的。

【後註九,2024/04/16】【後註七】中所引用的大麻起源文章,資料來自較原始的基因分析。後來一群瑞士和中國科研學者合作完成了規模更大更完整、確定度遠遠更高的大麻基因溯源研究(參見《Large-scale whole-genome resequencing unravels the domestication history of Cannabis sativa》;這裏的Cannabis sativa是包含所有現存大麻的物種species分類,下面還分有幾百個不同的“Cultivar”),結論是大麻只被人類馴化過一次,發生地點在青藏高原,可能是青海,其後很快向東向西傳遍歐亞大陸。至於時間則被定到12000BP,可以與小麥、大麥爭奪人類最早馴化作物的頭銜,至少絕對是中國境内最早馴化的作物,進一步凸顯了新石器時代原始宗教和迷幻藥物的相輔相成,對人類文明演進有著巨大的影響。

【後註十,2024/10/25】隨著基因分析的廉價化,北歐白種人的來源也越來越清晰,並且經常有新資訊更新。這裏我總結過去幾年的新論文(例如《Skin colour and vitamin D: An update》),補充【後註四】(5)中對三個主要外觀性徵(亦即藍眼、金髮、白膚。)的討論。其中藍眼的突變已經可以追溯到42000BP,也就是Homo sapiens智人剛從中東進入歐洲不久的時段,其後主要在西歐游獵部族(Western Hunter-gatherers)中流傳,但一直只占很少數,對應著大約中性的演化壓力(亦即不太好也不太壞、沒有什麽價值),直到Scandinavia進入農耕文明才因為日照不足+農作飲食而獲得明顯的演化優勢(藍眼和金髮的基因都有進一步減輕膚色的副作用,藍眼還稍微增進低光度下的視覺,農耕民族不像游獵部族那樣可以南下過冬,所以這一點也略有助益)。目前已知最早的金髮突變則來自18000BP的西伯利亞標本,對應著北歐亞游獵部族(Northern Eurasian Hunter-gatherers;理論上可以算是“亞洲人”的一支,但漢人這一支亞洲人的祖先從中東出來走的是沿印度洋的南路,而不是西伯利亞的北路,後來才在東北亞有少部分混血),後來才囘頭向西擴散到北歐(參考芬蘭的Sami people薩米人;不過薩米人至今仍以游牧Reindeer馴鹿爲生,完全沒有維生素D短缺的壓力,反倒依舊很少有金髮)。白膚的基因較爲複雜衆多,其中最主要的兩個突變至少可以追溯到兩萬多年前,而且Yamnaya人都已經具備。總之,Yamnaya作爲公元前第三千禧的大征服者,只自帶白膚的性徵,藍眼和金髮都是與被征服的游獵部族(可能是Pitted Ware Culture,有興趣的讀者可以參考《Wikipedia》)混血並引入農耕之後(也有可能先農耕、後征服,這兩件事發生在同一個千禧,農耕文明叫做Battleaxe Culture;我個人傾向於先征服、後演化,因爲金髮藍眼佔人口比例最高的地區是Scandinavia的中段,而公元前第三千禧的農耕文明只限於較暖和的南端),才於公元前第二千禧在特殊的北極圈環境下天擇出來而局部普及,然後經由古典時代(Classical Antiquity,亦即希臘、羅馬)的Germanic日耳曼、Slavic斯拉夫和Viking維京部族向外征服而擴散至全歐。

【後註十一,2024/11/13】正文中提到,鼠疫可能對Yamnaya征服歐洲做出了類似天花在16世紀幫助西班牙人清掃美洲原住民的輔助作用;然而因爲證據不足,這還只是一個猜想,沒有到主流學術共識的程度。有興趣的讀者可以參考這本書:《Who We Are and How We Got Here》。此外這裏還有一篇新論文(參見《Repeated plague infections across six generations of Neolithic Farmers》),發掘瑞典Falbygden附近的新石器時代墓葬,分析遺體的DNA,發現在該文明消失前的最後三代都飽受鼠疫之苦,尤其最後一代所含的鼠疫病菌致死力特別強,似乎橫掃整個社區;這與上述的假説相符合,算是一個微弱的間接佐證。

【後註十二,2024/12/29】人類唾液中的澱粉酶Amylase是消化穀物主食中澱粉的重要催化劑,已知亞洲人因爲食米文化而演化出額外多份的澱粉酶基因,吃起白米來特別香甜。不過最新的基因分析(參見《Reconstruction of the human amylase locus reveals ancient duplications seeding modern-day variation》)進一步證明,人類其實在遠早於農業的45000年前就開始具備澱粉酶基因,對應著Homo sapiens智人剛出非洲不久、正要從中東向東向西擴散的時段。這代表著當時的游獵部族已經知道采集野生穀物以補充卡路里,這項工作可能一般由家裏的女性負責,因爲現代人類男女腦回路的差別似乎正是分別為狩獵和采集而優化的:男生在陪女朋友逛購物中心的時候可以趁機體會一下女性的采集本能;女生則可以參考丈夫換手開車就想要把車載導航地圖從車頭向上改爲北方向上的衝動,畢竟腦中標定大方向有利於長途追捕逃竄獵物。

14 条留言

王先生本文是不是可以这样理解?属于在两河流域文明的Sumerian民族和Akkadian民族共同生存数千年(8300 BCE至2000 BCE),此期间,他们继承了新月沃地(叙利亚至两河流域)的农业(种植大小麦)家畜(驯化牛羊),发明了冶金(冶铁)建立大型社会组织(灌溉)创造了文字及政治组织(Akkadian Empire)。最终,没落于2000 BCE。高加索山以北的Yamnaya民族兴起于在两河流域文明末期(第三Millennium BCE中期(2500 BCE)),不同于两河流域文明,他们是游牧民族,对外扩张先天就有优势,并且,他们民族本身还有三个绝对的优势(驯化马、能造大型拖车、免疫鼠疫),结果是之后的1000多年里(到1000 BCE左右),Yamnaya民族向西向东向西南扩张到了西欧新疆和印度。叙利亚的“小农”民族(一村约十户)先一步进入欧洲(8300 BCE至3800 BCE),他们靠着农业和家畜技术碾压驱赶了原住的游猎民族。而后,被拥有文字和冶金等先进技术,且拥有三个绝对的优势的Yamnaya民族侵略并被融合(“杀男霸女”),这其中的代表就是希腊文明。Yamnaya民族(可能是通过战争掠夺、贸易、通婚等方式)“引进”了两河流域文明的文化与技术(文字与冶金),并将这些技术扩散到欧亚各地。

從敘利亞擴散到歐洲的農夫,可能説的是閃族語言,但他們沒有文字,所以不可考。這裏順便提醒大家,語言和文字是兩回事,同一個語言可以用不同的文字拼音出來(當然這麽一來,就很容易分裂成不同的語言,例如正文中所列的那些古語),同一套Alphabet也可以用拼好幾個不同的語言(例如Cuneiform被用來寫下好幾種古語言)。Indo-European是一種語言,它被散佈到極廣的範圍後,各地選用不同的字母在不同的時代寫下來。梵文是Indo-European的一個方言,但是書寫方法卻是後世的印度人參考臨近文明自己發展出來的。

在被雅利安人征服之前,歐洲的農耕民族已經有自己的問題,他們的村落開始築墻,考古學家也發現過被屠村的遺跡;這不一定是游獵民族幹的,也可能是他們自己人選擇當土匪。不過在北歐他們的確被游獵部族完全驅逐出來。

雅利安人征服希臘的過程,是目前最有爭議的部分。古希臘文顯然是Indo-European的一支,公元前12世紀地中海東岸青銅器文明大崩潰(Bronze Age Collapse)的過程中,也必然有來自希臘方向“Sea People”(埃及人對這波蠻族的稱法)的貢獻,此外希臘口傳歷史本身就描述一個“Dorian Invasion”(讀者可以參考“Return of the Heracleidae"),這些都是正面的證據。但是因爲確切的年代衆説紛紜(我猜測可能是因爲有兩個波次:2000 BCE和1200 BCE,前者帶來雅利安語,後者才是Dorian Invasion,而Sea People則是第二波外來者和本地難民的合集),考古挖出來的城市遺跡只證明有戰爭,不能排除内亂的可能,現在學術界的主流共識是嚴重存疑。這是西方歷史學者並沒有對中國搞雙標的又一個例證。

一般科普作者找到一篇外國人的文章,自己並不懂,翻譯過來就了事。我則一向是要從多方面徹底瞭解一個議題,才會寫下自己的心得。這篇博文我原本沒有計劃要寫,是因爲臨時出了“西方歷史造假論”的議題,我才覺得應該解釋清楚正反兩方的層次差距有多遠。這裏簡單總結了大概4、50篇論文的發現,所以沒有詳細列明出處;但都是有憑有據,而且經過我自己分析過濾,認爲自洽合理,與其他證據吻合,才寫下來。如果你有什麽疑問,可以進一步討論。

王先生,关于中外文化的差别,我想说一点,不知对错,算是抛砖引玉。以楔形文字为代表的拼音文字,容易学容易用,被各个不同民族采用是它的优势,由于,各民族语言的不同,而使得表音字母的各不相同,最终导致,语言的碎片化。西方文明好分裂而不好统一,这也许是根源。以甲骨文(最终发展为汉字)为代表的象形文字,难学难用,仅被中华文明使用,但中华文明不断扩大(吞并夷狄戎蛮),也使汉字被更多人使用,这也使得汉字成为中华文明的核心,而包容海内。中华文明好统一而不好分裂,这也许是根源。再多说一点,台湾之所以属于中国,就是因为台湾依旧使用汉字(中华文明天然有统一倾向,至少是没有分裂倾向)。如果,台湾也学韩国改用了拼音文字,那么,台湾就会和蒙古一样成为中华文明的边缘地带,从而不值得“大动干戈”。这也正是,台湾和蒙古同是中华民国的政治遗产,而在今天的中国人心中地位天上地下差别的原因。

當時我收集到的資料文章的連結:與《梨俱吠陀》的內容相比較,即使對兩種語言都不懂,也不難看出二者到底有多像:

《阿維斯塔》:

tam amavantam yazatam

suram damohu savishtam

mithram yazai zaothrabyo

《梨俱吠陀》:

tam amavantam yajatam

suram dhamasu savistham

mitram yajai hotrabhyah

漢語翻譯:這是強有力的密特拉神,是所有創造物中最強大者,我謹以酒獻上。

學者根據《梨俱吠陀》的成書時間,推算瑣羅亞斯德的生活年代大約也在公元前1000年前左右。

然後西歐西班牙的巴斯克人是歐洲的非印歐語系語言,這很奇怪,因為整個歐亞大陸幾乎都是說印歐語系的,就有人去研究說他是被亞利安征服過程中沒有完全同化的部分

當時我發了一篇文章把收集到的資料整理再下面的連結

大一統理論: 綜合研究:雅利安人Aryan起源於俄羅斯南部 基於考古學DNA分子生物學.比較語言學的證據

這裏,有關Botai馬匹的研究與其他已知事實沒有任何衝突,所以很快被接受為科學共識;但是對於Yamnaya移居軌跡的説法和許多既有的證據有矛盾,在過去兩年也沒有出現新的正面證據,所以並沒有改變主流意見。

還是那句老話:“In the long run, we are all dead.”長期之後工人會不會做出國際聯合,我不知道,不過在可預見的未來,以國家民族為單位的國際集團鬥爭必然會先轉爲更加激烈。

王博士,你好。我是通过八方论坛得节目了解到您的。随后追到这边看了您的很多文章,真的学到了很多。

我想将您的一些介绍美国文化和金融知识的文章通过音频的方式发布到内地的音频app平台上,做成一个小专辑。我目前仍是个新手,也还不太清楚音频平台的审核标准等情况。但感觉您的文章逻辑性很强,也有很多知识是内地所不熟知的。所以还是在这里冒昧的提出,希望能了解您对此事的看法。

所有民族可能都经历过一个“尝百草”时期,首要的目的当然是寻找食物,其次可能就是寻找巫术用的神经刺激物,用得多了,才慢慢从中开发出饮料和药品

除了军事科技进步(驯化马,改进轮子从而制造出双轮战车)和免疫鼠疫外,王先生觉得4.2千年事件(气候突变)对Yamnaya人向东西开拓征服和被征服地区农耕文明的溃败有多大影响?

前期王先生列举了一些西方考古的结果。猜是为说明西方是有不错的真实历史。但我这几天看了西史辨伪的东西后,个人认为其论据比较充分,特别是黄河清本专业的西方艺术方面、多位人士对几何原本的考证、以及天文学考证,个人认为论据和推理是靠谱的。另外英语的演变,也充分考证,其在19世纪某年之前根本不可能有完备的可以形成文明的英语。

还有一些其他辨伪的更有想象力的博主,如墨者几何,研究了墨海书馆,江南制造局,搜集了很多文言古籍,提出李善兰,华蘅芳,吴俭人是在为洋人翻译被掠夺的k科技古籍,并提出严复所谓翻译,其实只是把中国古籍稍微修改,并挂名洋人出版。也有在加拿大留学的人,直接对比了《算式集要》,发现其实是洋人翻译我们的书籍作为教材。

如果西史辨伪为实事求是,那么就存在如下问题:

一、明史假。初中高中学的明史,朱元璋杀功臣,八股文导致保守,东林党是好人,李自成农民起义进北京城,崇祯冤杀袁承焕,郑和下西洋,全假或者部分假。封建社会明末资本主义萌芽说也假,其是高度发达的资本主义,并因为文官资产阶级倾轧亡国衰落。1980年代编历史课本的是什么人?仍然是江浙资本集团余孽?高度怀疑其正在逐步蚕食共产党的天下。

二、现在文明唯一发源地如果是中国,则当代中国人文明断代,中国赖以推进文明的天文学衰落,天文学为基础的数学也衰落,当代普通学生学哲学、数学不得要领。个人推论:华罗庚的宣传没有全说实话,并非初中毕业的店员,其数学是有家传的。

三、徐光启、张居正如果是被收买,那么收买是不是仍然在进行中,从教育、文艺、出版中仍能看到端倪。小时候看的一些地摊的东西,如外星人,大西洋,玛雅人,金字塔的神奇,大概是此类愚弄中国小孩的东西,另外,近年考古发掘的东西,比如南海沉船,其出口包括了大量铁器,国内媒体不提,似是在掩盖宋元明时代工业强大的事实。如,西史辨伪为真,那么其对手是很强大的,据说欧美及日本都知道这个真相,只有中国普遍仍不知。

四、种种,更值得思考的是,中华文明是不是存在内在缺陷?理性文明,反而不如宗教文明生命力强。