【美國】域外管轄權

2019-01-27 12:27:00

原文网址:https://blog.udn.com/MengyuanWang/124375194

在Trump當選之後,美國對中國的敵對態度完全浮現表面,不再有任何矜持或遮掩;不但在軍事上堂而皇之地把中國做為主要假想敵,在貿易上更是如此。不過我以前已經多次强調過,美國對中的敵視,其實建基於其利用世界霸主地位來牟利已經成癮,所以中國的興起再怎麽和平低調,也會因爲阻擋了美方既得利益階級的財路而招致仇恨。這種仇恨是不分政治派別和出身行業的,所以Trump和他的團隊只不過是試圖傷害中國的力量中最公開、最坦誠的一支。中方在見招拆招的過程中,必須明辨路數,不應把不同的對手混爲一談(例如小布希在入侵伊拉克的時候,把Sunni和Shiite當成同一類的穆斯林)。

以最近樹大招風的華爲爲例,Trump和助手們都以爲5G是重要的下一代工業技術,因而在美國國内完全封殺了華爲的生意,連手機也不例外。在國際上,更以情報監聽的潛在可能為藉口,拉攏親美國家禁用華爲設備。雖然這裏直接出手的是情報系統,但是Trump團隊至少是參與並鼓勵的。然而拘捕孟晚舟的事件,雖然發生在同一段時間、作用在同一個方向,但是類似的表皮之下卻完全是另外一套肌肉脈絡,也就是美國的司法系統,包括FBI、司法部的其他機構以及周邊的律師集團等等。這批人正是美國行政單位中,唯一拒絕Trump收編,並公然與之爲敵的體系,顯然不可能和Trump團隊同謀進行戰術上的緊密協調合作,所以應該被中方認知為一股獨立的勢力。

我在美國30多年,目睹了許多明顯的變化,其中之一是對企業犯罪的處罰。美國原本對白領犯罪就比較寬容,不常徹底追究個人刑責。90年代初的Savings & Loans危機是最後一次有成批經濟罪犯被判刑,從Clinton(他在金融商業界,非常受歡迎,退休後自己、老婆和女兒都可以到處給演講,每次收費10-30萬美元不等;這不是巧合)總統任期開始,被爆發的企業犯罪,更加從寬處理,一般只有媒體剛好特別關注的黑羊(Black Sheep,這裏我指不屬於大財團、也沒有政商網絡的人;如果小財團整個破產了,自然也在此列,例如Enron)才會有個人的刑事責任,否則多是由公司出錢罰款了事。

這些罰款,從80年代的幾百萬美金,增加到90年代的幾千萬美金,到了2000年代,上億的金額也開始司空見慣。量變導致質變,於是司法、立法、行政和周邊的私營經濟都有了與之對應的變化。首先這些企業必須支付巨額費用雇傭律師和顧問(請注意,美國的律師業與法官之間有旋轉門式的交流,顧問則多是從司法部退休的行政人員)來減低罰款數額,很快地連沒有案子的公司也必須未雨綢繆,花錢買心安,這就創造了一個新的有幾百億規模的產業。

美國企業自然不會心甘情願地為律師業捐助GDP(已經增加到整體經濟的4%,即6000多億美元,Corporate Law企業案件貢獻甚偉),所以又轉過來雇傭游説業來修改立法、或者在幕後施加壓力。像是民事上的專利爭議,還屬於一個美國公司對抗另一個美國公司(例如Apple與Qualcomm)的戰爭,企業界無法集中力量來壓制不斷成長的訴訟費用;刑事上的巨額罰款,卻是大家一致厭惡的,所以阻力越來越大。但是一個完整的產業鏈建成之後,就有了它自身的既得利益者,在美國的政治體制下,也不可能坐以待斃,必然要設法扭曲規則,幫助產業的生存發展。

所以過去十幾年,在這個新產業與美國傳統企業界的兩股游説壓力的共同擠壓下,美國司法部門的企業犯罪案件只能轉向為針對沒有美國國内政治人脈的外國公司。一開始還只是利用既有的法規,例如洗錢或者詐欺這樣的罪名來起訴外國銀行,包括我任職過的瑞聯銀和瑞士信貸都因一點小事而被無限上綱,敲詐了幾億。像是德銀這樣内部管理鬆散的公司,更是美國人眼中的搖錢樹,案件一個接著一個來。外國公司除了雇傭美國本地的律師和顧問之外,基本無還手之力;而這些律師和顧問其實正是始作俑者,最後的罰款只不過是美國政府的抽成而已。

但是任何一個新興產業都不會滿足於只算是穩定的生意環境,必然要試圖創造開擴性的藍海市場。這些律師和顧問原本就是司法系統的行内人,只需要法律上找到一點藉口,在司法的執行細節上就可以運用自由裁量權來做利潤最大化。在司法解釋的擴張上,近年來最重要的發展有兩個,其一是對外國(如伊朗,所以Obama和伊朗簽約,固然是戰略收縮的合理必要,卻面臨强大的國内異議,除了共和黨有思想原則性的反對之外,民主黨人士也不真正熱衷)做經濟制裁,那麽自然有無數國外的大企業會成爲敲詐的理想對象,例如中興和華爲。這裏,經濟制裁和科技禁運固然是老伎倆,其後對外國企業的積極追訴,卻明顯是近十年來的高成長業務。

另一個非常方便的法律工具,是Foreign Corrupt Practices Act(FCPA,反海外腐敗法)。這原本是懲罰美國公司在國外付回扣的法案,但是在過去十幾年同樣被轉化為對外國公司敲詐的理想名目。因爲美元的金融霸權,即使是歐洲的公司在亞洲行賄,也幾乎不能避免和美國扯上一點關係,然後即使只是幾十萬的賄款也可以無限上綱,在榨取了幾億訴訟費之後,再用幾億的罰款來“和解”。

2019年一月19日這期《經濟學人》針對FCPA做了兩篇專欄報導(參見《Uncle Sam’s Game》,https://www.economist.com/business/2019/01/19/americas-legal-forays-against-foreign-firms-vex-other-countries 和《The French Resolution》,https://www.economist.com/business/2019/01/17/how-the-american-takeover-of-a-french-national-champion-became-intertwined-in-a-corruption-investigation ;請注意,《經濟學人》沿襲英國報業傳統,喜歡用一語雙關的標題,這裏“Game”既可以翻成“花樣”也可以是“獵物”,而“Resolution” 則既是“決議”也是“分解”,更和“大革命”“Revolution”諧音);頭一篇抱怨美國用FCPA榨取了許多歐洲企業的金錢,第二篇則詳細介紹法國的Alstom(阿爾斯通)如何被連續打擊,最後不得不自行肢解、賣身美國GE的過程。這是《經濟學人》少有的誠實揭開美國瘡疤的文章,我想原因是FCPA的受害者主要是歐洲企業,包括了英國公司在内。

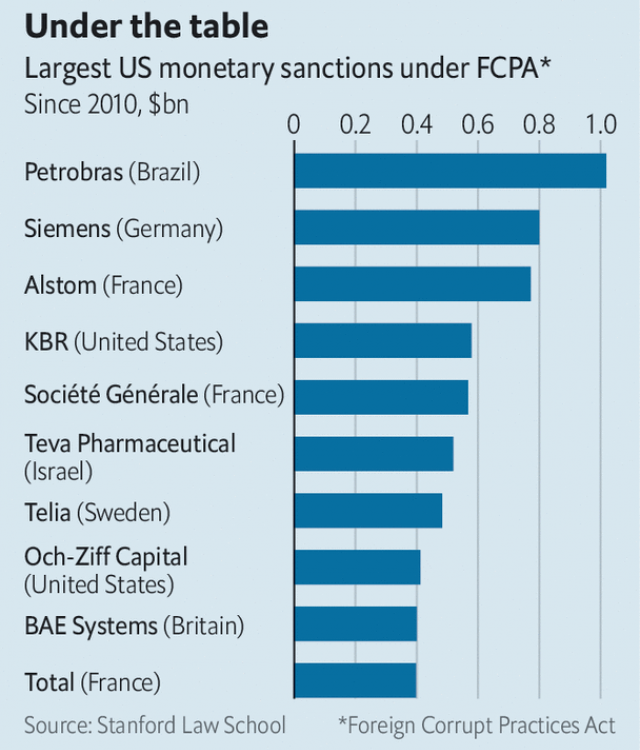

從2010年到2018年的FCPA十大受害者,其中只有兩家美國公司,歐洲企業倒佔了六家之多。請注意,這裏列出的只是最終的罰款數額,在歷經幾年的訴訟過程中的各樣花費並不包含其内,平常已經雇傭的律師和顧問更不算入其中。

Alstom的例子應該的確是很典型的。一開始美國人抓到一點消息,說Alstom可能於2012年在印尼賣燃氣輪機的時候用美金付了回扣,於是當Alstom的一名高級主管,法國人Frederic Pierucci在2013年四月到美國出差的時候,就在紐約機場被FBI逮捕,並且被拒絕保釋。在重罪監獄(在美國一般用來關殺人、强盜和强奸犯)被關了幾個月之後,他被威脅19年的徒刑,所以只好乖乖認罪;然而他犯罪的唯一證據,仍然只是討論行賄的電子信函cc了給他而已。

但是Pierucci其實只是美國人勒索贖金用的人質,所以認罪一點用都沒有,反而先後又有三名其他主管進牢,其中最後一人在2014年四月23日在美屬Virgin Islands度假時被抓。還好Alstom的總裁深明大義,在2013年的夏天開始和GE談判,準備把整個燃氣輪機部門賣給美國;到2014年四月24日,出售案公開,從此不再有主管被逮捕;2014年六月正式簽約,Pierucci隨即被保釋出獄,不過仍然被限制出境。

到了2017年十月,美國人在賺足了律師費和顧問費之後,要求以高達7.75億美元的罰款來結案,而且不准Alstom依約讓GE來負擔,爲了施壓,Pierucci又被以莫須有的罪名關囘牢房,最後Alstom不得不妥協,並且把自身剩下的鐵路業務也打包準備賣給Siemens,這個合并案還在被歐盟審查之中。

在17世紀,英國試圖從西班牙手中奪取美洲的財富的時候,直接雇用了海盜,給予任命狀(Letter of Marque),可以以大英海軍代理人(Privateer)的身份,對西班牙的商船進行無限“戰爭”。這次美國司法部發傳票,利用加拿大的引渡條約來逮捕孟晚舟,基本上和英國海盜一模一樣,是一方面從事國與國的鬥爭,另一方面有中間人大舉自肥。它與Trump挑起的貿易爭端是相互獨立的,而且因爲幕後的黑手隱藏太深,解決起來反而更加麻煩,不可不慎。長期來說,中國可以設法與歐洲聯手,訂立國際規則,限制美國人的壓榨金額;但是短期來看,華爲的麻煩才剛開始,美國人的追殺只怕是沒有下限的。

【後註】近三年前,當我爲了將《美國陷阱》一書介紹給華語聽衆而寫這篇正文之時,並不能確定孟晚舟綁架事件會有美好結局,連自己的努力是否會有任何影響都無法預見。現在人質終於平安返國,而Alstom的遭遇也已早已成爲中國人的常識。今天看到《CGTN》的特別節目(參見《Huawei & Alstom: A tale of two companies》;中方外宣不得法,也是我曾經反復批評的話題,過去這一年,《CGTN》似乎有開竅的跡象,可能也吸收了一些我的建議),發現其論述、甚至用詞都源自我的文章和在《八方論壇》的談話,覺得很欣慰,在這裏和讀者分享。

9 条留言

但是歐盟這些三流老貴族,一個個游移不定,同這幫人合夥的風險很大,而要他們作壁上觀,不參和到中美較量中,會不會比較簡單?但個人也怕他們最後參加對華圍剿,這幫既得利益列強組成反華包圍網的可能性還是有的。

不過這次Alstom事件,英語世界雖然剛剛開始知覺,在法國卻在Pierucci出書之後頗有波瀾,Macron如果不是因爲黃背心的事,可能就會有所動作。中國若能趕上時機,要和Macron達成一定的共識,並非不可能的事。

最近除開華為的孟女士以外,另外一個案件是委內瑞拉,直接扶持代理人推翻馬杜洛政府而控制委內瑞拉的石油資源,這也是一門好生意。

操作得不太成功的,是顛覆利比亞項目,我估計那個投資人沒有想到最後出現無法預料的情況。

這裏GE不必直接參與,只要擺出它手中的國會議員和法院人脈,在幕後主導起訴Alstom的那批司法部官員、律師和法官,自然就要看它的面子、把好處送給它。

書我看了,Alstom的總裁也不是什麼好東西,他最後決定妥協的原因沒有任何高尚的情操,單純是因為下一個會被起訴的就是他。而且他一開始就放棄了Pierucci,為他找三流律師,Pierucci一被迫認罪就不再幫付律師費並且把Pierucci開除、沒有申報已有的高階主管法律責任險,讓Pierucci好長一段時間都是沒有律師的狀態在牢裡獨自奮鬥...最後這個總裁領了數百萬歐元離職金安全下莊。看完這本書讓我未來不會想踏入美國一步...

美國是局内人(亦即有錢有權有關係)的天堂,基本沒有任何制約。

孟晚舟回国,会是用什么筹码交换的?我不信美方会首先主动的释放善意。再说,拜登政府能按这司法部低头吗?

Attorney General對與總統個人無關的公共議題,當然必須服從指揮。

当然现在研究这一切已经不重要了,欧洲如今已经经济自杀了,十年后没人会在乎欧洲了。

19世紀Marx曾幻想工人階級跨越國界聯合起來,反抗資本剝削,20世紀的蘇聯便基於這個構想來建構自家帝國,可是只求溫飽的中低層階級,哪能和上層階級比餘裕去搞國際串聯?21世紀的現實是,“共產國際”早已消失在歷史的垃圾堆裏,反倒是殖民帝國結合金融資本建立了跨國性的話語機制(亦即主流媒體)和晉升管道(參考潤美的貪官和詐騙犯),對第三世界加以由内而外的各個擊破,金融搜刮(含恆大之類的官商勾結和假未來科技的股市詐騙,同樣在削弱國力的同時,將非法利潤出逃至國際金融體系)和顔色革命都是這一戰略的體現,而由猶太銀行組成的“金融國際”和Neocon主導的Council on Foreign Relations正是分別負責金融和輿論的核心決策組織,此外許多中國“改革派”官員和商人引以爲榮的WEF則是為帶路黨設立的交誼平臺兼培訓基地(參考WEF的Young Global Leaders計劃)。